La presse sous l'Occupation

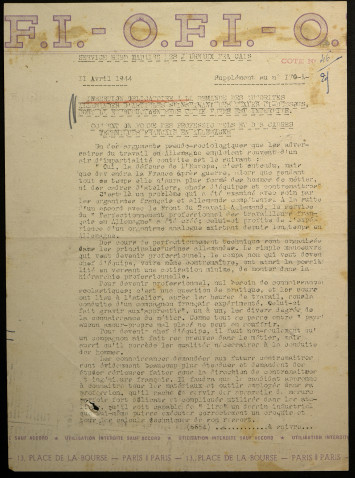

La mise en place de la propagande allemande

Obligation d'insérer transmise par l'OFI, avril 1944. AD14, 991W/18

Les principaux titres sous l'Occupation et la Collaboration

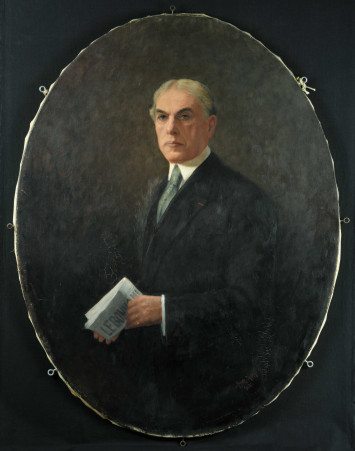

Arthur Marye, directeur du Bonhomme Normand, en 1936. AD14, 42FI/151 AD