Carte postale de l'usine Saint-Christophe près de Pont d'Ouilly, début du 19e siècle, AD14, 18Fi/64

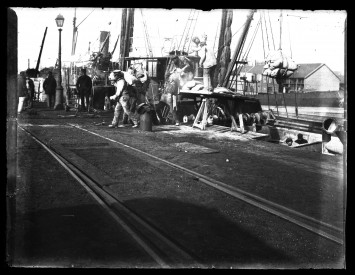

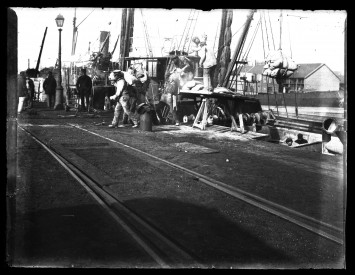

Déchargement sur les quais du port de Caen d'un paquebot charbonnier, photographie sur plaque de verre, Famille LeValtier AD14, 103Fi/1

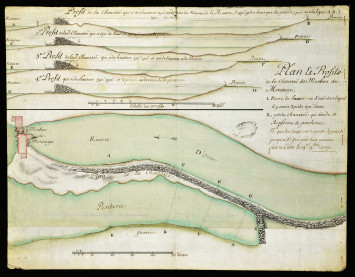

Plan du cours de l'Orne et de l'emplacement des moulins de Fontenay à Saint-André-sur-Orne, de Bourbillon à Fleury-sur-Orne, de Montaigu et de l'Hôtel-Dieu à Caen, 1733, AD14, H/2382

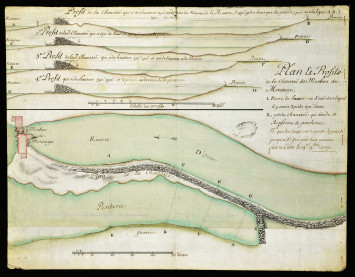

Plan et profils de la chaussée des moulins de Montaigu à Caen, 1705, AD14, CPL/256

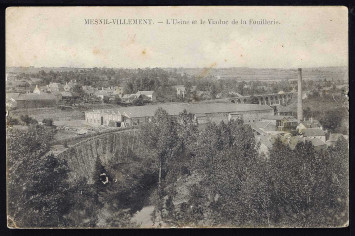

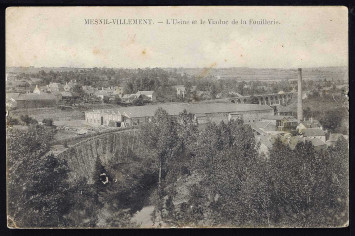

L'usine textile et le viaduc de la Fouillerie, Le Mesnil-Villement, début du 20ème siècle, AD14, 18Fi/59

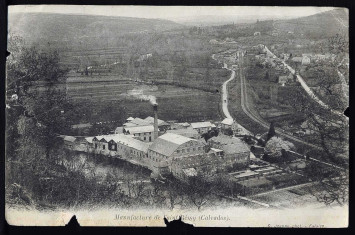

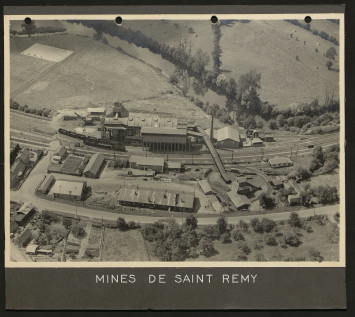

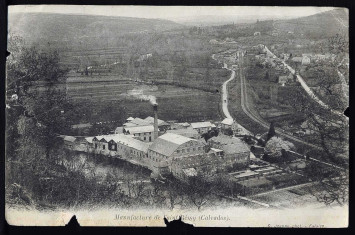

Manufacture de Saint-Rémy, début du 20ème siècle, AD14, 18Fi/73

Les activités sur le port de Caen

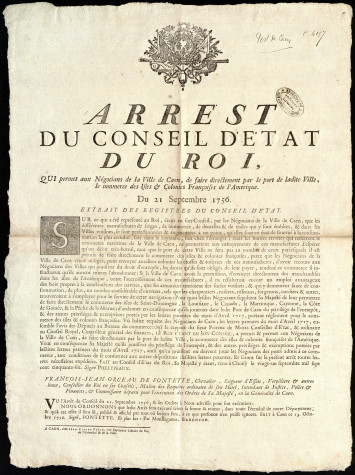

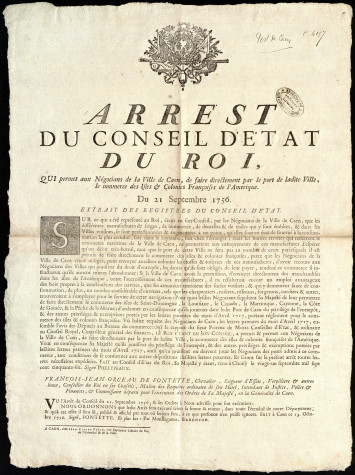

Permission aux négociants de la ville de Caen, de faire directement par le port de ladite ville, le commerce des îles et colonies françaises de l'Amérique, affiche, 1756, AD/14, C/4157/2

Port de Caen, quai Vendeuvre, vers 1890-1915, AD14, 112Fi/14

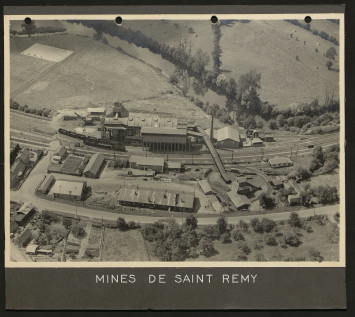

Site des mines de fer à Saint-Rémy, vers 1970-1989, AD14, 14Fi/35

Site des mines de fer à Saint-Rémy, vers 1970-1989, AD14, 14Fi/35

Société métallurgique de Normandie, arrivée du navire chinois le Yulin, décembre 1983, AD14, 57J/2935/1

Photographie aérienne de Marcel Chevret représentant le site de la Société Métallurgique de Normandie démantelé, 1996, 113Fi/1