Les dentellières

Clémence Abavent, dentellière à Cesny-Bois-Halbout (vers 1905), AD14, F/6509

Historique sur le site du conservatoire de la dentelle de Bayeux

Evolution d'une dentelle prestigieuse, la "blonde de Caen"

Carte postale représentant des dentellières, AD14, 18FI/84

Carte postale représentant des dentellières à Caen, AD14, 18FI/23

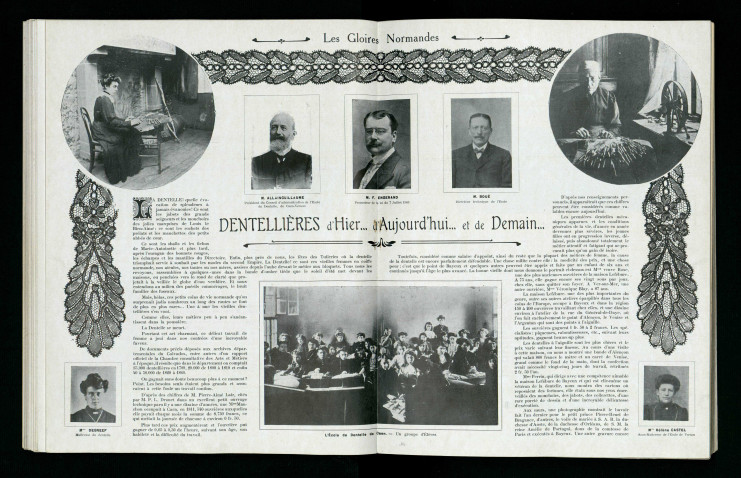

"Dentellières d'hier, d'aujourd'hui et de demain", La Revue illustrée du Calvados, décembre 1910, AD14, 14T/23/1/2/2