Les femmes et les arts

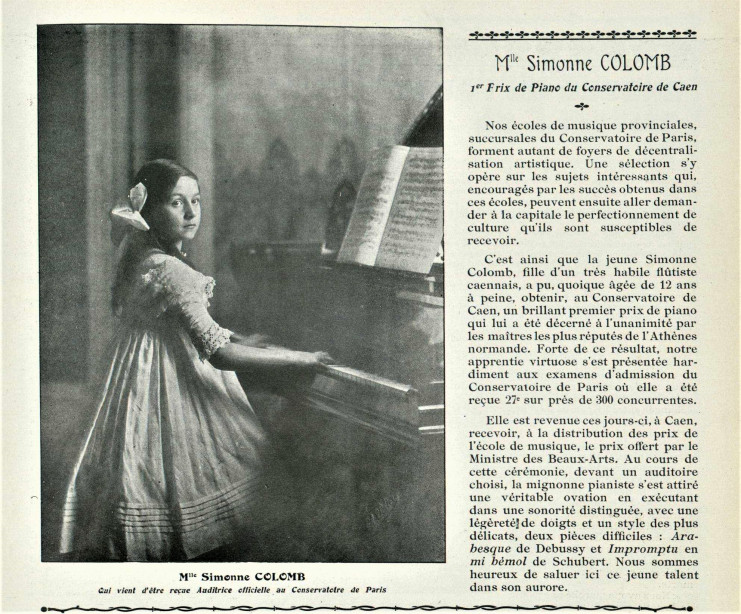

Simonne Colomb, premier prix du conservatoire de Caen, La Revue illustrée du Calvados, janvier 1910, AD14, 14T/23/1/2/2

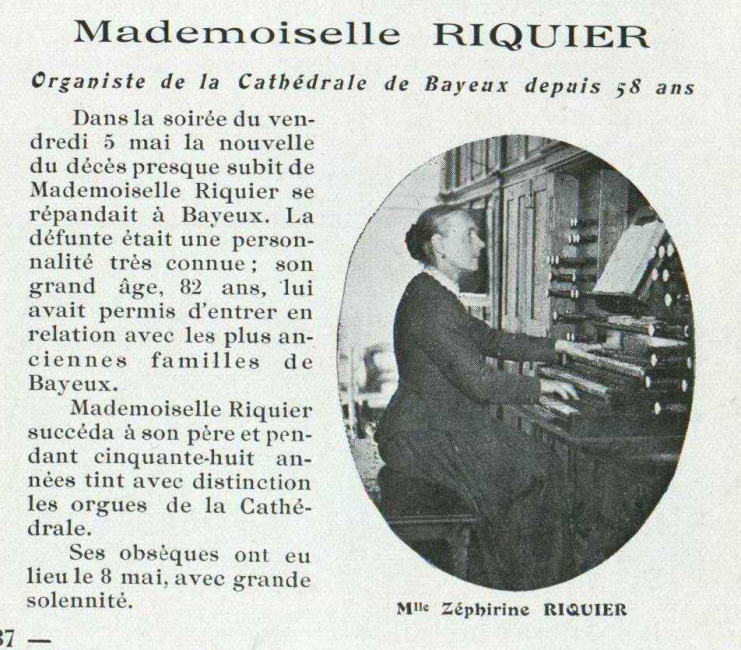

Article annonçant le décès de Zéphirine Riquier dans la Revue illustrée du Calvados de juin 1911, AD14, 14T/23/1/2/2