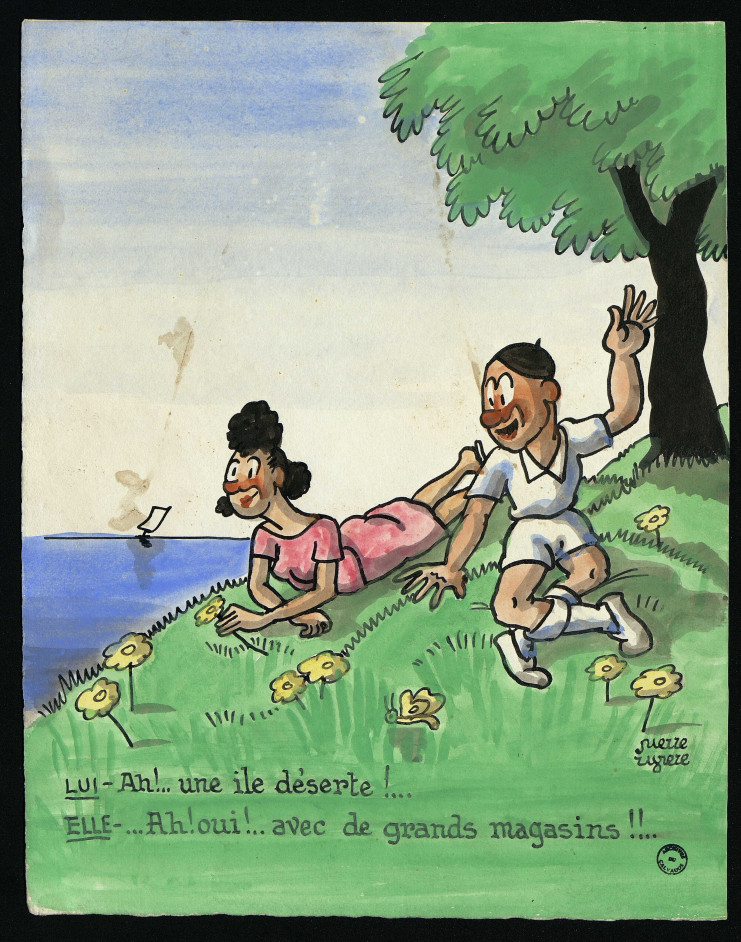

Des stéréotypes de sexe

Dessin humoristique de Pierre Rivière (1904-1949), AD14, 42FI/196/3

Définitions

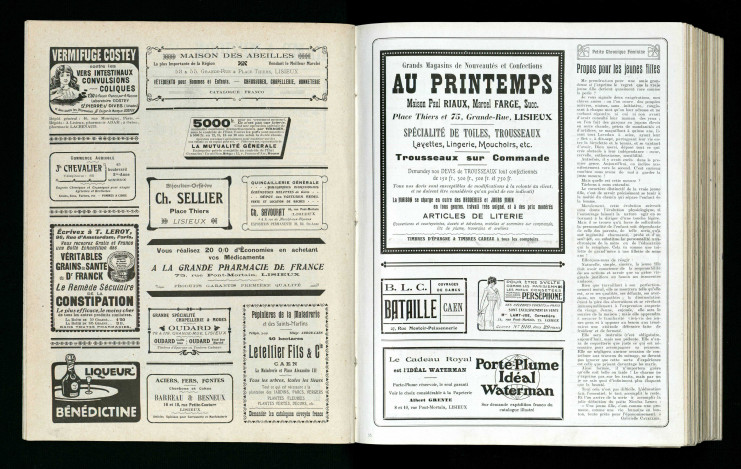

"Propos sur les jeunes filles" par Gabrielle Cavellier, La Revue illustrée du Calvados, février 1912, AD14, 14T/23/1/2/3

Série de cartes postales du Calvados, AD14, 18FI/84