Combats et évolutions dans la seconde moitié du 20e siècle

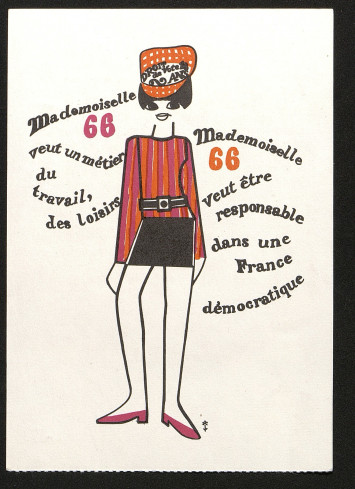

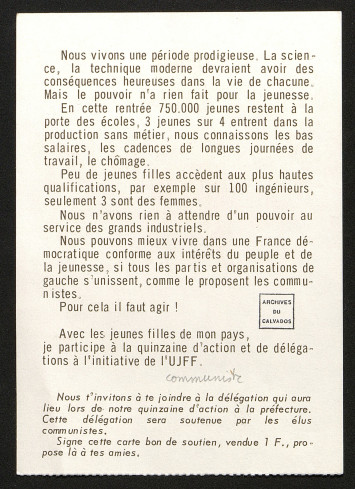

Tract de 1966 de l'Union des Jeunes Filles de France, AD14, 1J/43

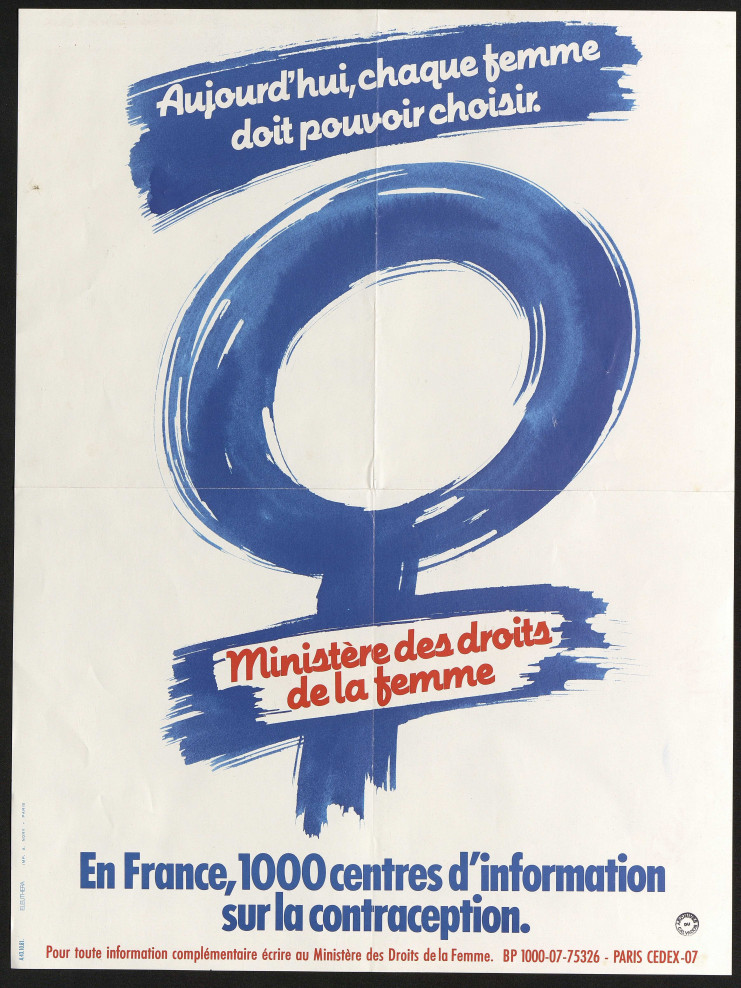

Affiche du ministère des Droits de la Femme pour le droit à la contraception, 1985-1988, AD14, 25FI/368/22