La traite négrière à partir de l'exemple du navire La Seine

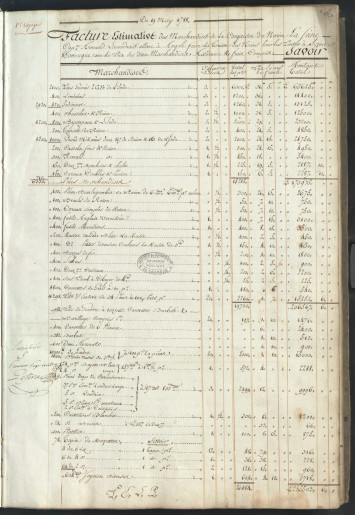

Les marchandises au départ d'Honfleur

L'arrivée en Afrique : le début de la traite

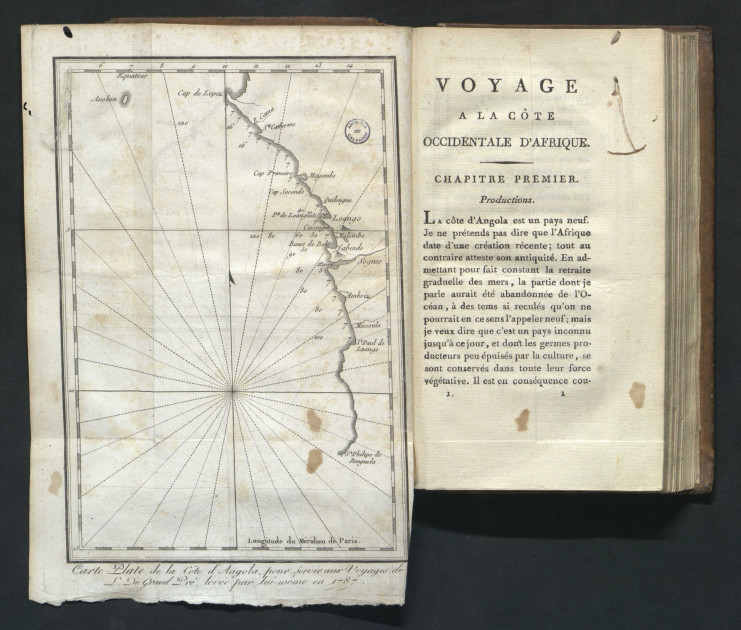

Carte plate de la côte d'Angole, pour servir aux voyages de L. De Grandpré, levée par lui même en 1787, BH/8/12859/1 AD14, "on comprend sous le nom générique côte d'Angola, tout le pays situé entre le Cap Lopez-Goncalvo et Saint Philippe de Benguela, c'est-à-dire, depuis 0°44'' de latitude Sud, jusque par 12° 14'' aussi Sud."

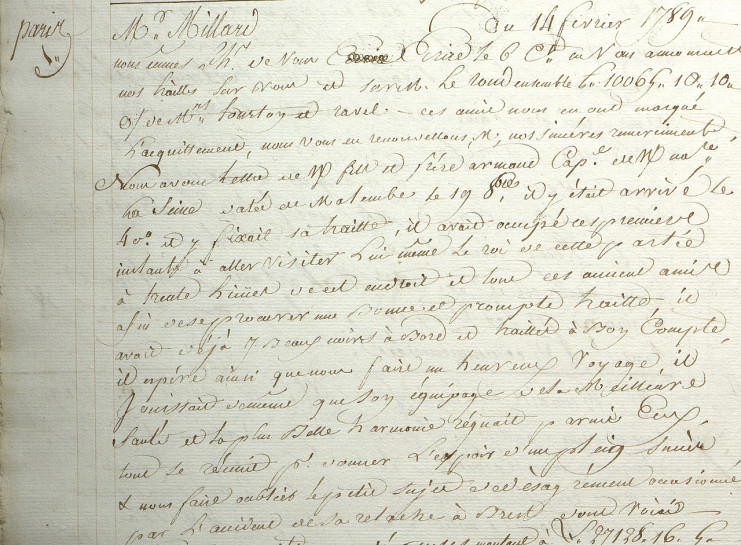

Lettre à M. Millard, 14 février 1789

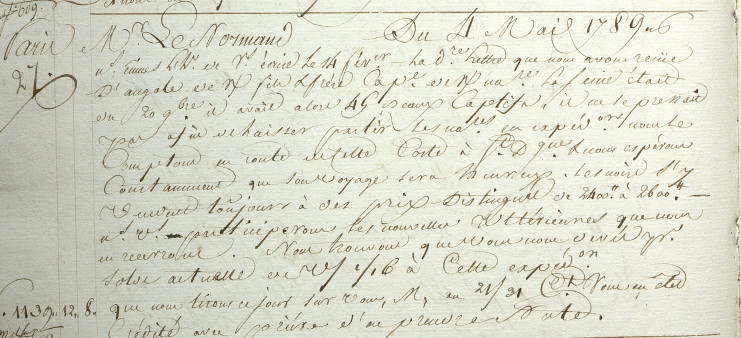

Lettre à M. Le Normand, 4 mai 1789

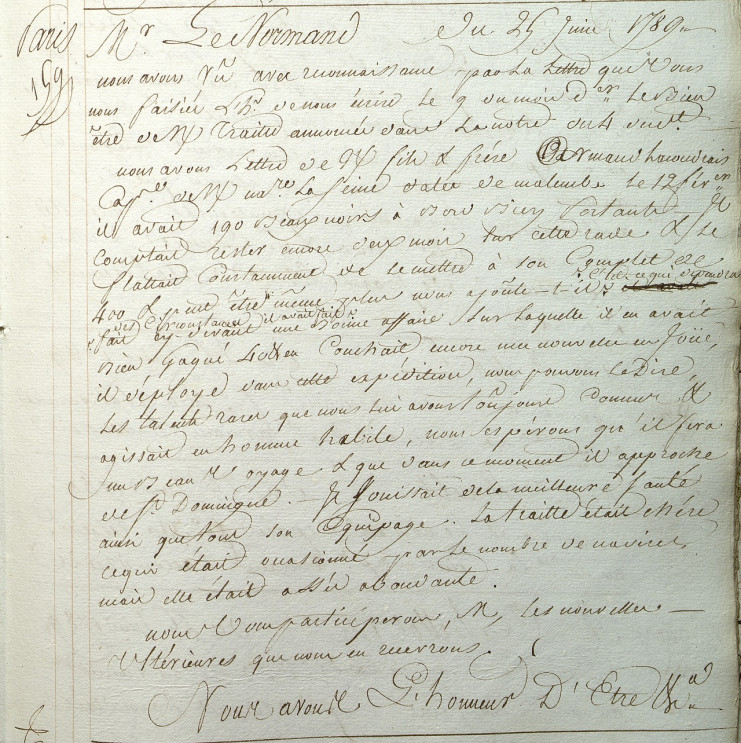

Lettre à M. Le Normand, 25 juin 1789

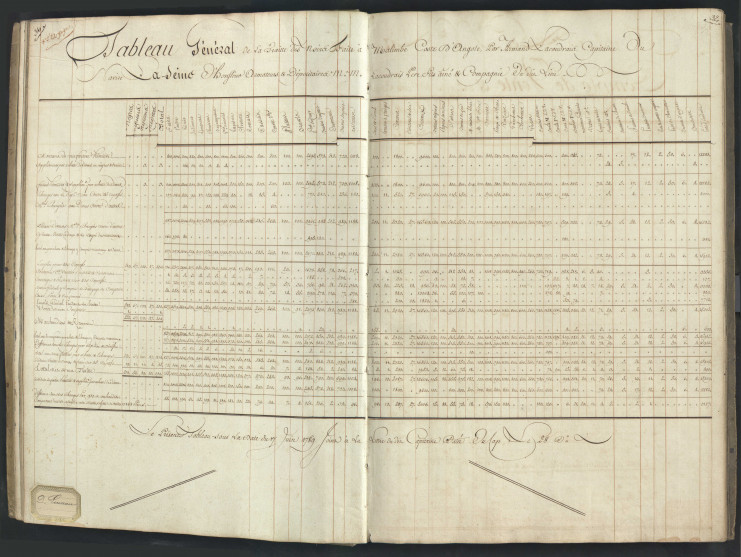

Le capitaine dirige la traite

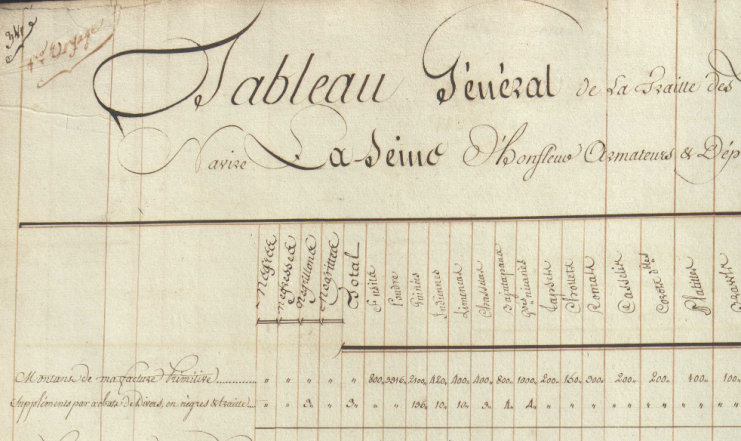

Tableau général de la traite des Noirs faite à Malembe Côte d'Angole par Armand Lacoudrais capitaine du navire La Seine d'honfleur, 17 juin 1789, F/5851 AD14

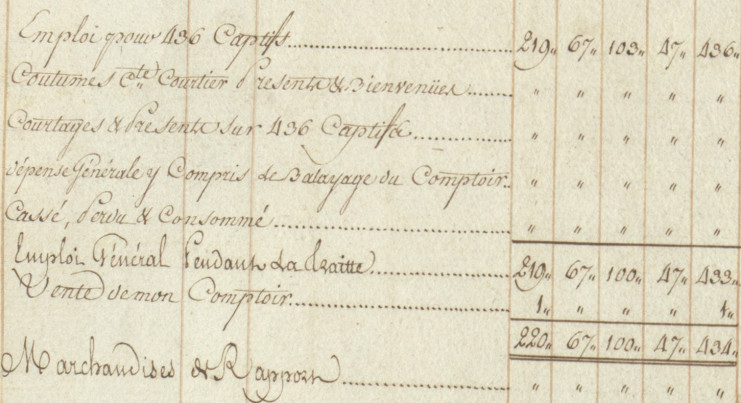

Extrait du tableau général de la traite des Noirs faite à Malembe Côte d'Angole par le capitaine du navire La Seine Armand Lacoudrais, AD14, F/5851

Extrait du tableau général de la traite des Noirs faite à Malembe Côte d'Angole par le capitaine du navire La Seine Armand Lacoudrais, AD14, F/5851

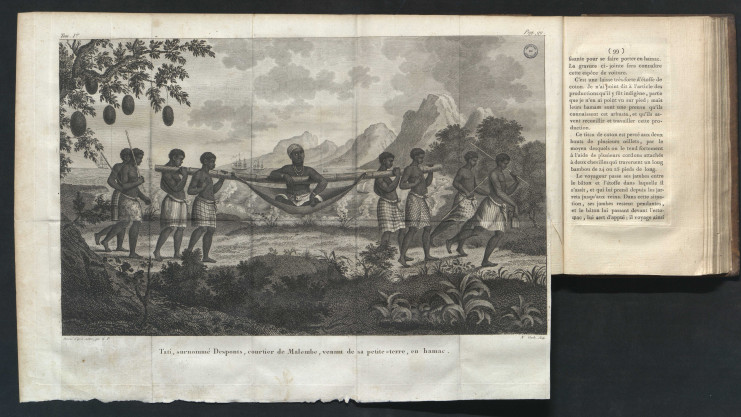

Tati, surnommé Despont, courtier de Malembe, venant de sa petite terre en hamac, BH/8/12859/1 AD14

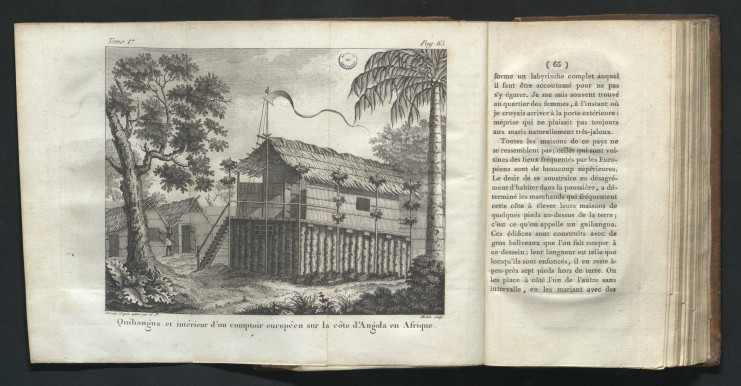

Quibanga et intérieur d'un comptoir européen sur la côte d'Angola en Afrique, BH/8/12859/1 AD14