Saint-Domingue : les esclaves et l'économie de plantation

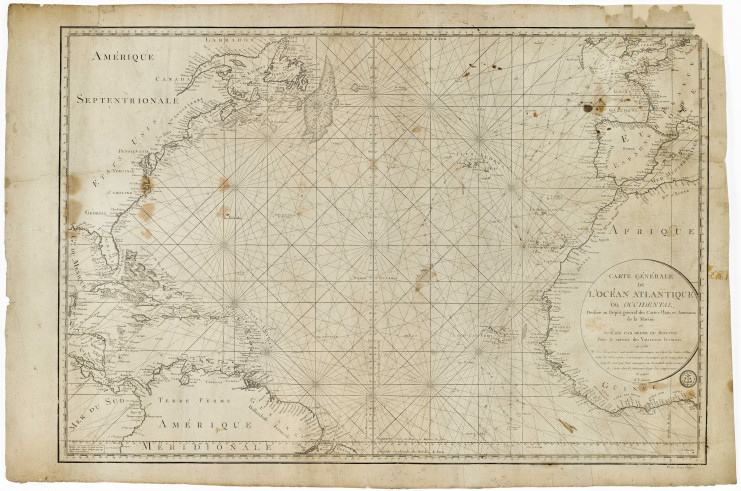

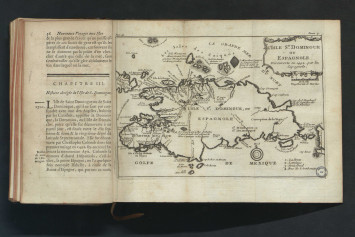

Détail d'une carte de l'Océan Atlantique au niveau de l'archipel des Antilles avec l'île de Saint-Domingue au centre

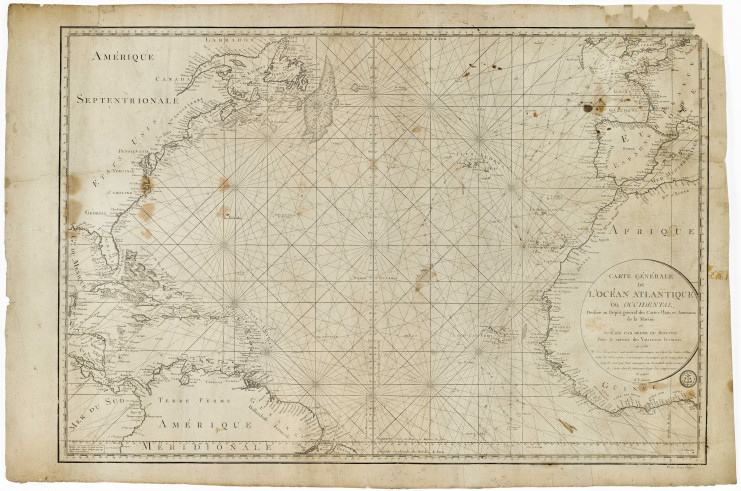

Carte générale de l'océan Atlantique dressée au dépôt général des cartes, plans et journaux de la Marine établie en 1786, AD14, 2II/736

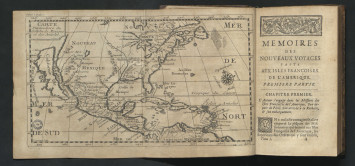

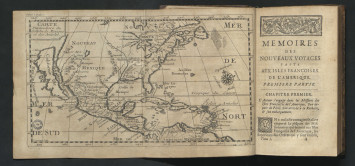

LABAT Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Paris, éd. Jean de Nully, 1742, tome 1, p. 1, AD14, BH/8/12857/1

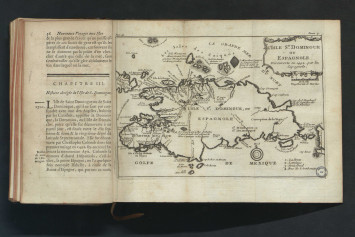

LABAT Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Paris, éd. Jean de Nully, 1742, tome 7, p. 56, AD14, BH/8/12857/7

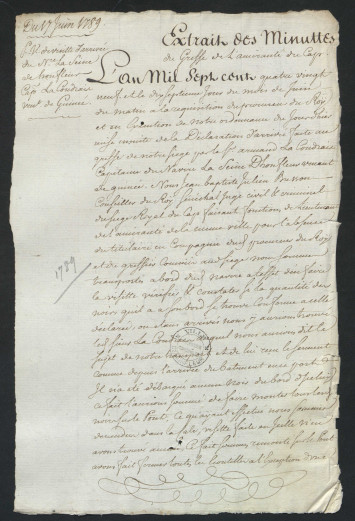

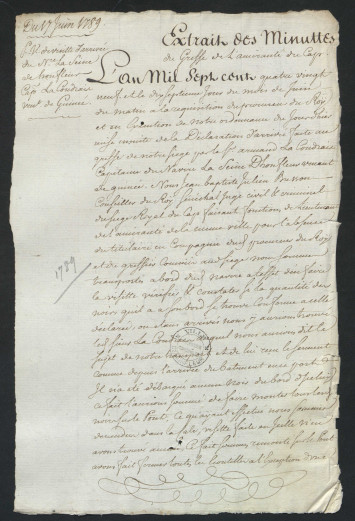

L'arrivée du navire La Seine en Amérique

Procès-verbal de la visite d'arrivée du navire La Seine à Saint-Domingue rédigé par les autorités du port du Cap, 17 juin 1789, AD14, 2II/469

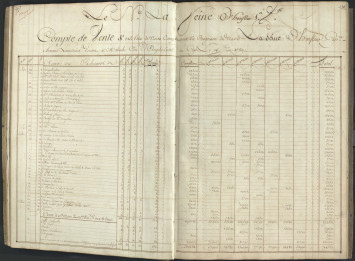

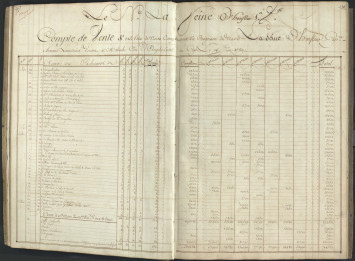

"Compte de vente de 315 têtes de noirs composant la cargaison du navire La Seine d’Honfleur", 16 juin 1789, AD14, F/5851

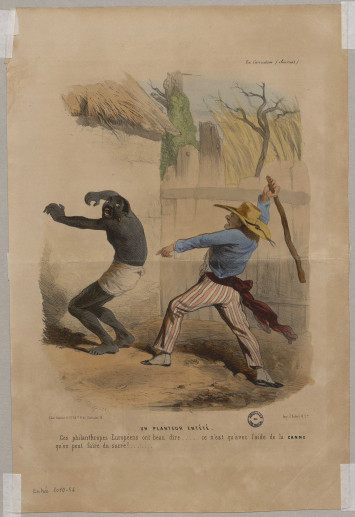

Pourquoi les esclaves ont-ils été déportés à Saint-Domingue ?

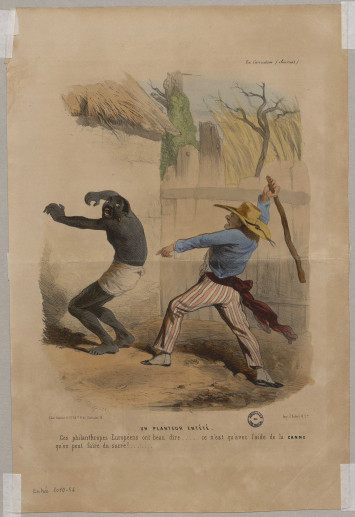

Estampe extraite du journal La Caricature (vers 1830-1840). La légende est la suivante "Un planteur entêté. Ces philanthropes européens ont beau dire...ce n'est qu'avec l'aide de la canne qu'on peut faire du sucre", AD14, 17FI/1442

Le travail sur les plantations

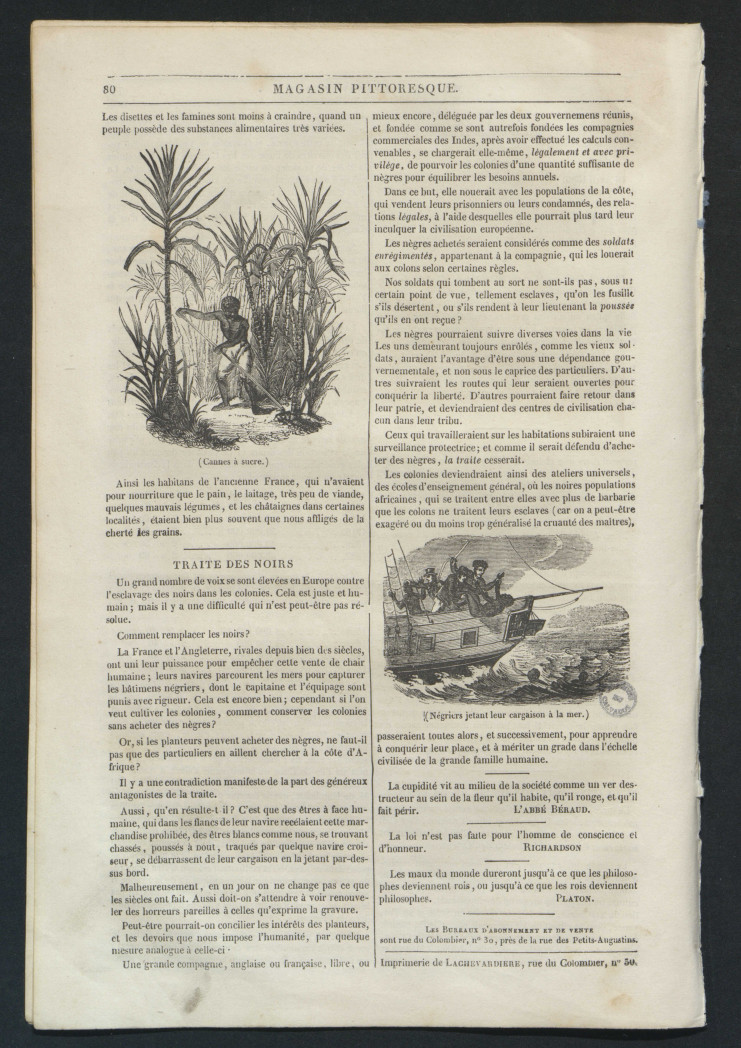

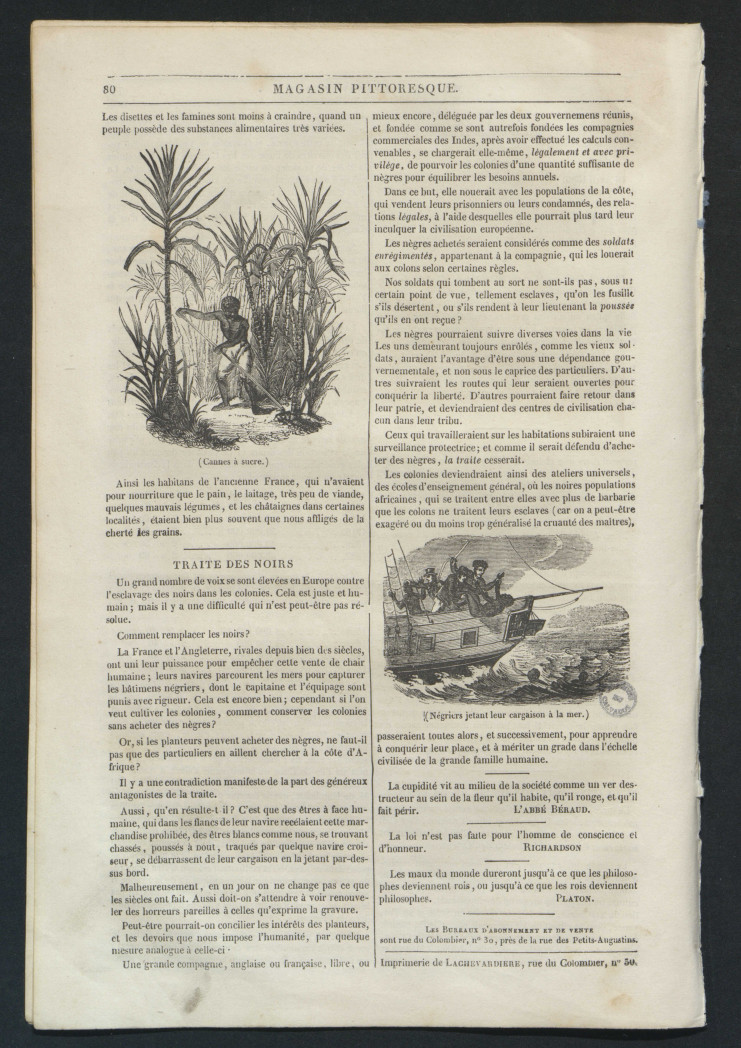

Article "traite des Noirs" paru dans le Journal Le Magasin pittoresque, 5e année, 1837, AD 14, 15T/10/248

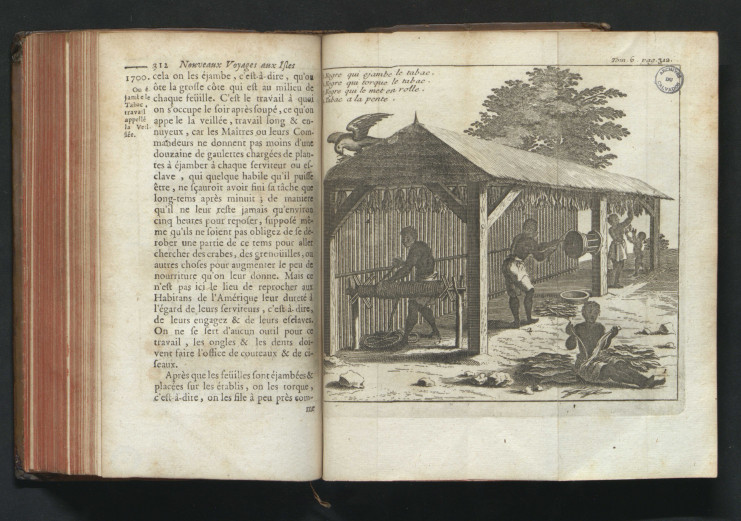

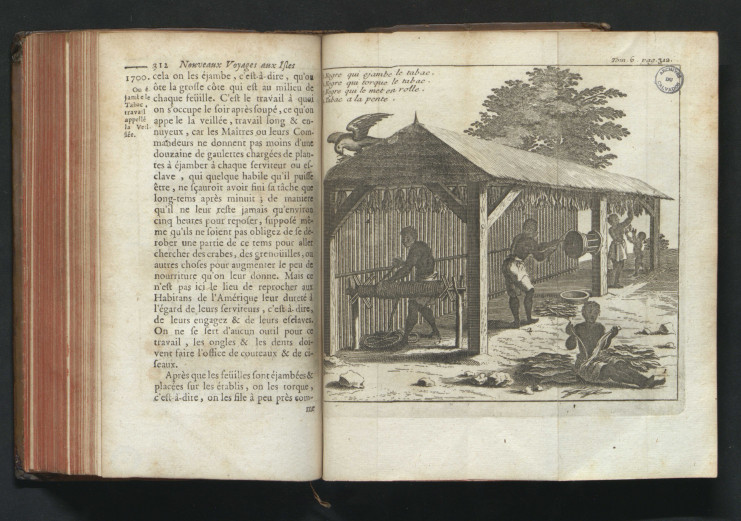

LABAT Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Paris, éd. Jean de Nully, 1742, tome 6, p. 312, AD14, BH/8/12857/6

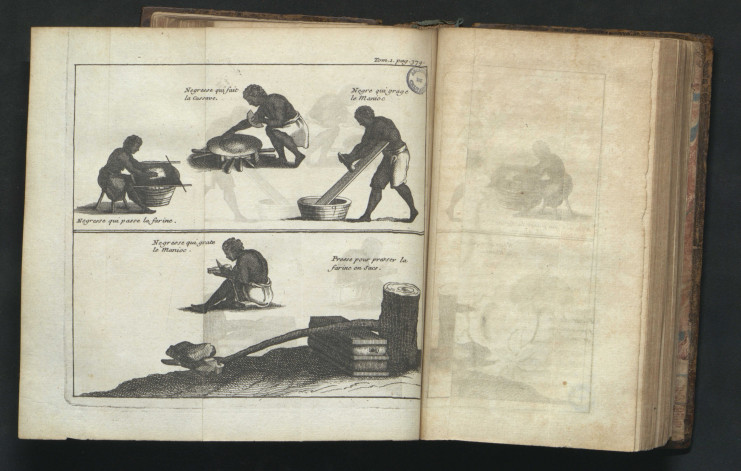

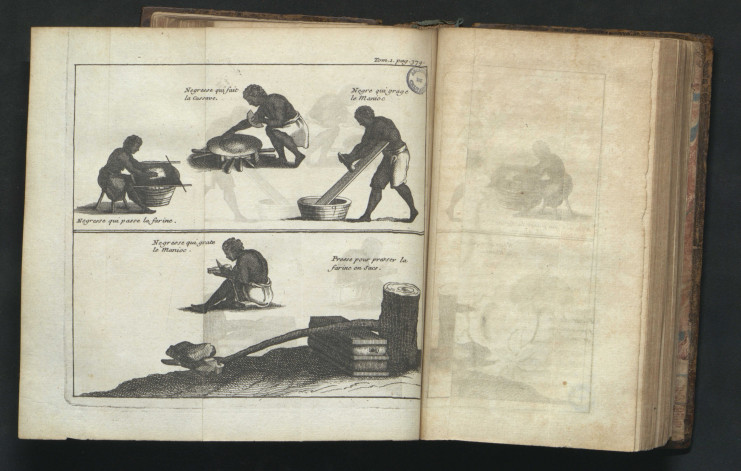

LABAT Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Paris, éd. Jean de Nully, 1742, tome 1, p. 379, AD14, BH/8/12857/1

Un colon face au comportement suicidaire d'un esclave

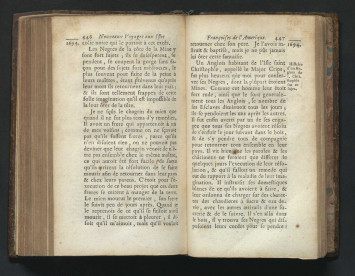

LABAT Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Paris, éd. Jean de Nully, 1742, tome 1, p. 444-445, AD14, BH/8/12857/1

LABAT Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Paris, éd. Jean de Nully, 1742, tome 1, p. 446-447, AD14, BH/8/12857/1