Les esclaves des habitations de La Marre Dubocq

D'une histoire collective à des parcours individuels

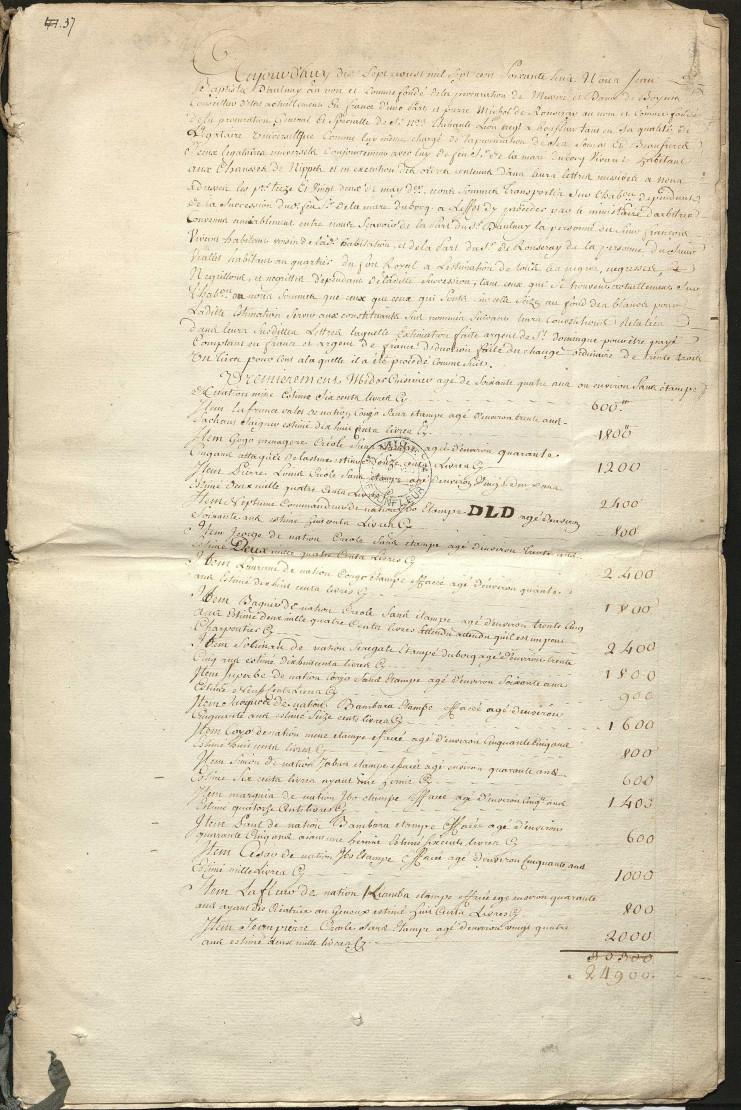

"Estimation de tous les negres, negresses, et negrillons, et négrittes dependant de laditte succession » du Sieur De La Mare Dubocq, colon à Saint-Domingue, 17 août 1768, AD14, 2II/449

A la mort du colon, les esclaves restent vivre sur les habitations et deviennent la propriété des héritiers.

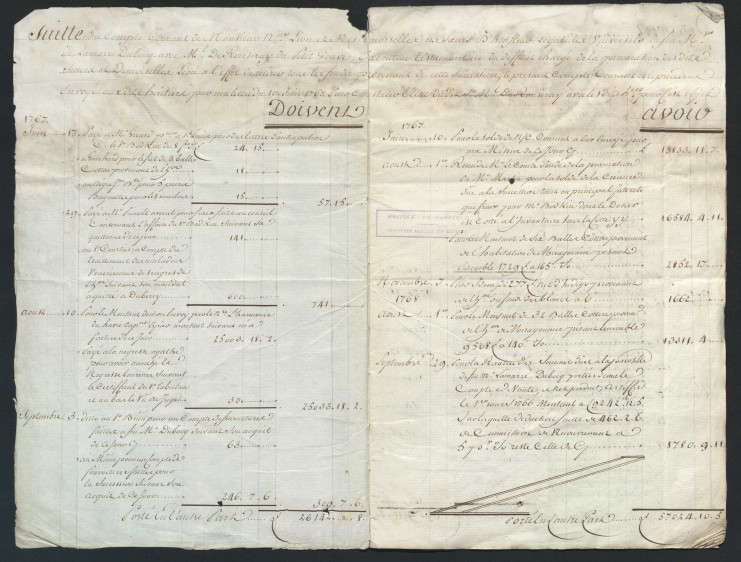

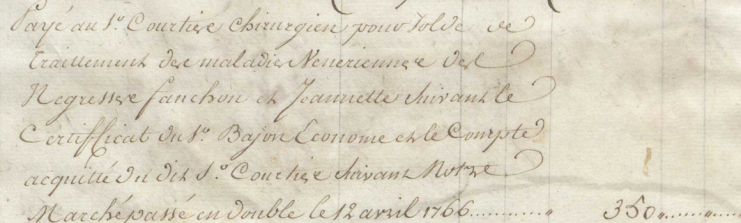

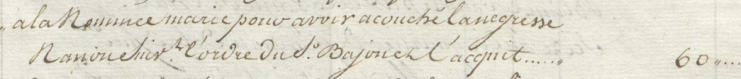

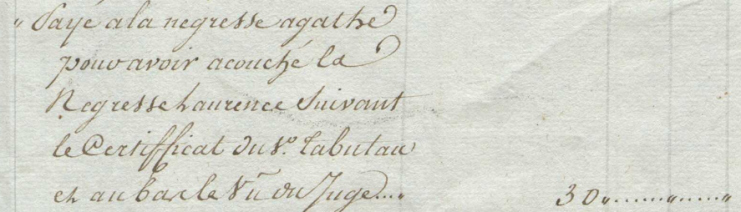

Comptes de la succession du sieur De La Mare Dubocq, AD14, H/SUPP/1836

"Payé au sieur Courtier chirurgien pour le solde des traitements des maladies vénériennes des négresses Fanchon et Jeannette suivant le certificat du sieur Bajon économe et le compte acquitté dudit sieur Courtier suivant notre marché passé en double le 12 avril 1766" : 350 livres.

"Payé à la nommée Marie pour avoir accouché la négresse Manon suivant l'odre du sieur Bajon" 60 livres

"Montant payé à la négresse Agathe pour avoir accouché la négresse Laurence suivant le certificat du sieur Tabuteau" 30 livres

La vente des 105 esclaves dépendants de la succession de Pierre de La Mare Dubocq

Extrait du plan de la plaine de Cul-de-Sac près de Port-aux-Princes, permettant de localiser les habitations de Boynes. Source: gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France

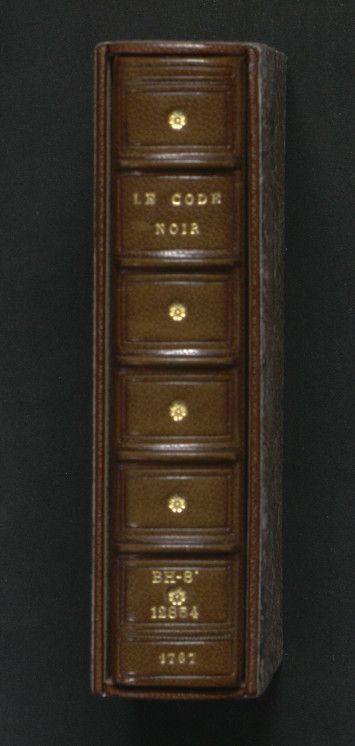

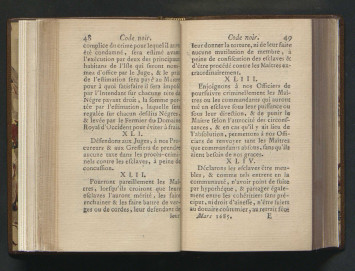

Etre réduit à l'état de biens meubles

Se libérer de l'esclavage

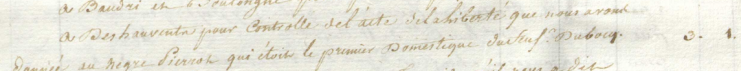

Succession du sieur De La Mare Dubocq, AD14, H/SUPP/1836, "A Deshauvents pour contrôle de l'acte de la liberté que nous avons donné au nègre Pierrot qui était le premier domestique de feu sieur Dubocq"

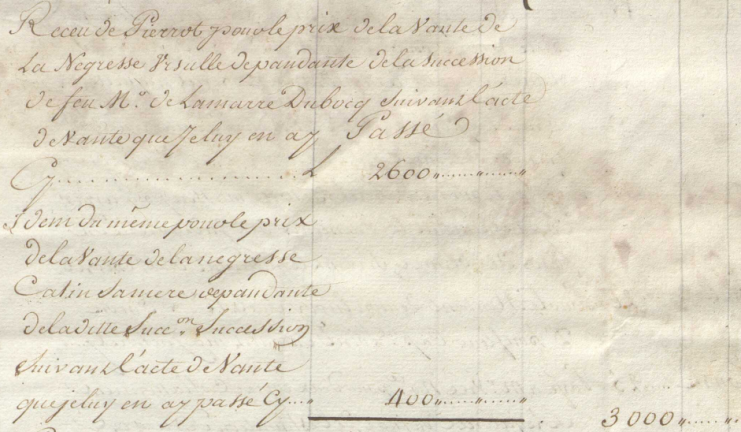

Comptes de la succession du sieur De La Mare Dubocq, AD14, H/SUPP/1836, " Reçu de Pierrot pour le prix de la vente de la négresse Ursulle dépendante de la sucession de feu M. De La Marre Dubocq suivant l'acte de vente que je lui en ai passé 2600 livres. Idem du même pour le prix de la vente de la négresse Catin sa mère dépendante de la ditte succession, suivant l'acte de vente que je lui en ai passé 400 livres. Soit un total de 3000 livres"

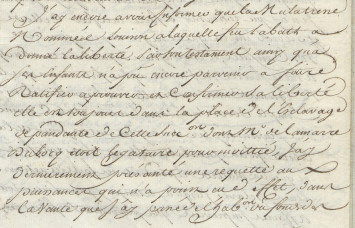

Extrait d’une lettre écrite le 7 mars 1769 au Petit Goave à Saint Domingue et envoyé à M.Nicolas Lion négociant à Honfleur et héritier de la succession Dubocq De la Mare. AD14, H_supp/1768

Lettre de M. de ronseray, exécuteur testamentaire de la succession de La Marre Dubocq à Nicolas Lion de Saint Thibault à Honfleur, H/SUPP/1768, AD14.

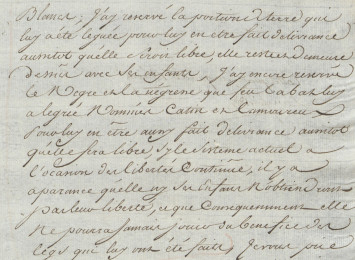

Lettre de M. de ronseray, exécuteur testamentaire de la succession de La Marre Dubocq à Nicolas Lion de Saint Thibault à Honfleur, H/SUPP/1768, AD14

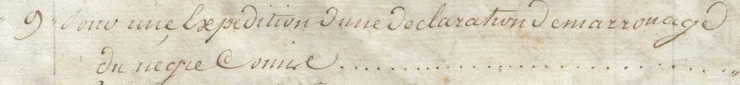

Extrait des comptes de la succession du sieur De La Mare Dubocq, AD14, H/SUPP/1836 " Doivent 9 livres pour une expédition d'une déclaration de marronnage du nègre commis"

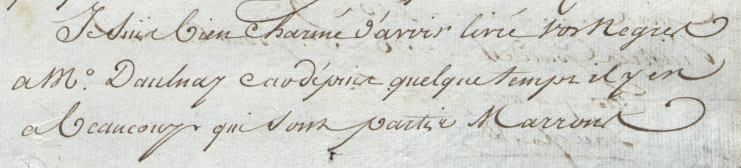

Lettre de M. de ronseray, exécuteur testamentaire de la succession de La Marre Dubocq à Nicolas Lion de Saint Thibault à Honfleur, H/SUPP/1768, AD14. "Je suis bien charmé d'avoir livré vos nègres à M. d'Aulnay car depuis quelques temps il y en a beaucoup qui sont partis marrons."

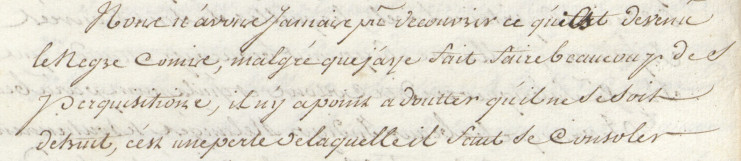

Lettre de M. de ronseray, exécuteur testamentaire de la succession de La Marre Dubocq à Nicolas Lion de Saint Thibault à Honfleur, H/SUPP/1768, AD14. "Nous n'avons jamais pu découvrir ce qu'est devenu le nègre commis malgré que j'ai fait faire beaucoup de perquisitions. Il n'y a point à douter qu'il se soit détruit. C'est une perte de laquelle il faut se consoler."

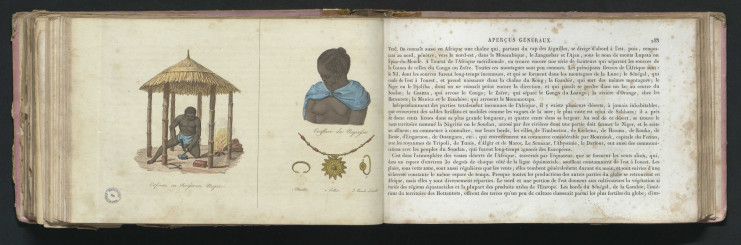

Les personnes réduites en esclavage à travers le monde en 1828

Guillaume Prudence de Roujoux, Le Monde en estampes, 1828, AD14, BH/8/15755

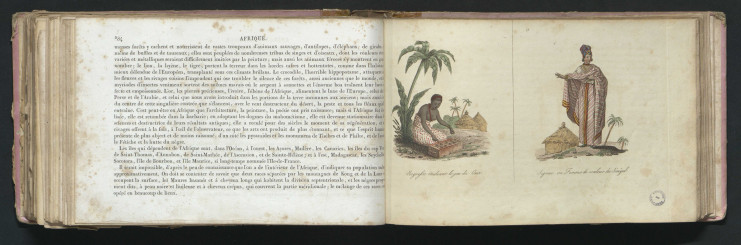

Guillaume Prudence de Roujoux, Le Monde en estampes, 1828, AD14, BH/8/15755

Guillaume Prudence de Roujoux, Le Monde en estampes, 1828, AD14, BH/8/15755

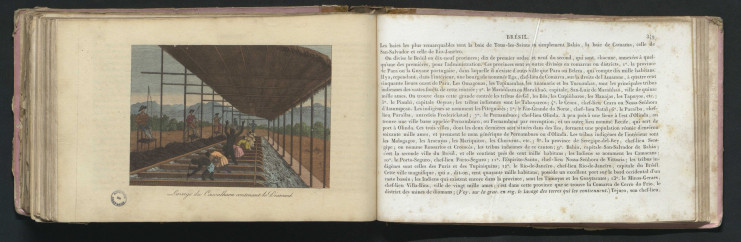

Guillaume Prudence de Roujoux, Le Monde en estampes, 1828, AD14, BH/8/15755